ChatGPTのDeep Research(AI)での出力結果をそのまま掲載しています。ChatGPTのDeep Researchはハルシネーション(誤った情報の生成)が少なくなるよう調整されていますが、あくまで参考程度に読んでください。当記事は検索エンジンに登録していないため、このブログ内限定の記事です。

図:江戸時代の書物と現代のAIの融合をイメージしたコンセプトアート。『からまる』は江戸の古典から学んだ知識で、人と対話することができる。金魚は社名「Sakana(魚)」AIにちなむモチーフ。

からまるとは何か?江戸言葉で話すAIチャットボット

からまるは、江戸時代の古文調の日本語で会話してくれるユニークなAIチャットボットです。現代日本語で質問すると、その内容に江戸時代の世界観を反映し、口調も江戸時代の古文風で回答してくれるのが特徴です (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。開発したのは東京のAIスタートアップ企業であるSakana AI(サカナ・エーアイ)で、2025年4月1日に公開されました (江戸時代の言葉を話すAIチャット「からまる」 Sakana AIが公開 古 …)。研究や教育への活用を目的に、モデルそのものがHugging Face上で公開されており、誰でもデモを試すことができます (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発) (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。公開直後からITmediaなどのニュースサイトで取り上げられ、X(旧Twitter)でも注目を集めています (江戸時代の言葉を話すAIチャット「からまる」 Sakana AIが公開 古 …) (Sakana AI on X: "江戸時代の古文風テキストで会話できるチャット …)。

からまるに話しかけると、まるで江戸時代の人と対話しているような返答が得られます。たとえば開発者がリリース直前に「からまる、これからリリースするね。頑張って」と呼びかけたところ、からまるは次のように返答しました (tkasasagi - X):

からまるの回答: 「某一日も早く世に広まり万民のたよりともなれかしとのみ念じつかまつる。誠に御仁心ありがたく奉謝いたすしだいなり。」

難解に聞こえますが、現代語に直すと「私としては一日でも早く世間に広まって多くの人々の役に立てばと願っております。ご厚意まことにありがたく感謝申し上げます」という意味になります。江戸時代らしい語彙(例:「某(それがし、わたし)」「万民のたより(万人の役に立つもの)」「御仁心(ご親切なお心)」など)や文体で、リリースへの感謝と意気込みを述べているのです。このように、からまるは江戸時代さながらの言葉遣いで会話し、ユーザーに過去の文化に浸ったような体験を提供します (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。さらに便利なことに、からまるの回答はワンタッチで現代日本語や英語に翻訳することも可能で、内容を理解しやすくする工夫もなされています (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発) (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。

開発の背景:江戸の古典とAIの出会い

からまる誕生の背景には、「江戸時代の膨大な書物に残された知見を現代に生かしたい」という思いがあります。江戸時代(1603~1868年)は出版文化が花開き、庶民にも読書が広まった時代です (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。学問書や宗教書だけでなく、小説などの娯楽作品、料理・農業・医療・旅行ガイドなど実用書、災害の記録といった多彩なジャンルの本が刊行されました (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。そうした江戸の出版文化は現代にも多くの書物を遺していますが、くずし字(当時の崩した字体)で書かれているため現代人には読めないものも多く、内容も古典的な言い回しで専門家以外には理解が難しいというハードルがありました (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。このため、せっかくの先人の知恵が詰まった書物であっても現代では十分に活用されず、「宝の持ち腐れ」になっているものも少なくありません (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。

近年、この課題を解決するために古典籍のデジタル化や翻刻(文字起こし)が進められてきました。たとえば国文学研究資料館の「歴史的典籍NW事業」(2014~2023年)では約30万点に及ぶ古典籍の画像をデジタル化し公開しています (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。また、ボランティアが古文書を読み現代文字に起こす「みんなで翻刻」という市民参加型プロジェクトも行われ、多数の江戸・明治期資料がテキスト化されました (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。さらに、人工知能技術も活用されており、くずし字OCR(光学文字認識)モデルの「RURI」を使って、人手では未翻刻の江戸期の書物を自動的にテキスト化する試みも行われています (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。

Sakana AIはこうした学術プロジェクトと連携し、江戸時代の書物から大規模なデータセットを構築してAIに学習させることで、新しい形で古典を活用できないかと考えました (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。AIチャットボットなら、ユーザーが質問するだけで江戸の知識を引き出し、しかも当時の雰囲気そのままに答えてくれるため、古典の世界に対する敷居を下げ、一般の人々でも過去の文化に親しめるのではないかと期待されたのです (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発) (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。「書物を広げ、見ぬ世(昔)の人を友とする」といった徒然草の言葉がありますが (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)、まさにAIを通じて“見ぬ世の人”を友とするかのような体験を提供すること――これがからまる開発の理念でした。

タイミング的にも、江戸の文化への関心が高まっています。偶然にも2025年にはNHK大河ドラマ『べらぼう』で江戸時代の出版人・蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)が主人公として描かれる予定であり (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)、江戸の書物文化が改めて脚光を浴びようとしています。こうした流れも追い風となり、産学連携で生まれた膨大な江戸期テキストデータを活用して生まれたのが、AIチャットボット「からまる」なのです。

江戸テキストデータセットの構築

からまるの開発にあたって最大の鍵となったのが、江戸時代のテキストデータの大量収集です (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。Sakana AIは以下のような約2,500万文字にも及ぶ江戸期日本語のデータセットを構築しました (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。

- 人間が翻刻したテキスト:約1,300万文字

前述の「みんなで翻刻」プロジェクトでボランティアが現代文字に起こした古典資料から、主に江戸時代の書籍や瓦版、手紙など2,901点分のテキストデータ(約1,200万文字)を抽出して利用しました (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。さらに、国文学研究資料館が公開した古典籍データのうち、人手で翻刻済みの約100万文字のテキストも加えています (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。これらは江戸時代の人々が実際に記した文章であり、貴重な史料そのものです。 - AIが翻刻したテキスト:約1,200万文字

大部分の古典籍はまだ人手で文字起こしされていません。そのため、NIJLやCODHが公開した約30万点の古典籍画像データから、江戸時代の書籍1,001冊を対象にAIによるくずし字OCRを適用しました (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。OCRモデル「RURI」で自動認識したテキストには誤りも多いため、Sakana AIが開発した「OCR Refiner」モデルで誤認識の修正・精度向上を図り (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)、最終的に約1,200万文字のテキストデータを得ました。

こうして集められた人手翻刻1300万文字 + AI翻刻1200万文字 = 計2500万文字に上る江戸テキストが、からまるの学習素材となりました (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。これは江戸時代のあらゆるジャンルの文章を網羅した巨大コーパスであり、質・量ともに前例のないものです。開発チームには国立情報学研究所や人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)の研究者も加わっており (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)、最新の人文科学データを活用した産学協同のプロジェクトとして進められました。

大規模言語モデルによる江戸言葉の再現

からまるのAIモデルは、上記の江戸テキストデータセットを用いて大規模言語モデル(LLM)を追加学習(ファインチューニング)することで作られました (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。ベースとなったのは、OpenAIのChatGPTのように大量の現代テキストで事前学習された汎用日本語モデルです。具体的には、東京のAI企業ELYZAが公開しているオープンソースの日本語モデル「Llama-3-ELYZA-JP-8B」(推定パラメータ数80億)を採用し、このモデルに対して江戸時代のテキストデータを追加で学習させました (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。これにより、ベースモデルが持つ日本語の会話能力を維持したまま、江戸古文風の文体で回答を生成できる能力を獲得させることに成功しました (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。

興味深い点は、江戸時代らしい回答内容(世界観)と文体の両方を一貫して再現できるようにしたことです (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。通常、過去の知識についてチャットボットに答えさせる場合、関連する資料を検索して回答に反映させる検索拡張生成(Retrieval Augmented Generation)という手法が考えられます。しかしこの方法では、質問にマッチする資料が見つからなかったり、見つかっても文章の口調まで江戸風にするのは困難でした (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。実際、最新のGPT-4に「江戸時代の日本語で答えてください」と指示しても、内容自体は現代的で語尾だけ古めかしいという程度の返答しか得られないケースがあります (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。つまり、単にスタイルを真似るだけでは江戸の雰囲気を十分に再現できないのです。

これに対してからまるは、モデル自体が江戸期の文章表現や価値観を内在化するよう継続学習させたため、回答の内容面でも「江戸的な発想」や例え話を織り込み、形式面でも当時の古典的表現を用いることが可能になりました (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。世界観と文体の両面で江戸時代に浸った回答ができる点で、他にはない没入感をユーザーに提供できるのです (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。この一貫性こそが、からまる最大の強みと言えるでしょう。

さらに技術的なポイントとして、比較的少ないデータで効果的にモデルをチューニングしたことも挙げられます。2500万文字というと膨大に思えますが、一般的な大規模言語モデルの事前学習データと比べれば桁違いに少ない分量です。しかし、既存モデルへの継続学習というアプローチを取ることで、限られたデータから有用な知識とスタイルを引き出すことに成功しています (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。これは、特定分野の大規模言語モデルを効率良く作成する上で貴重な知見となりました (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。

作成されたモデル「からまる(Llama-3-Karamaru-v1)」は、Hugging Face上で無償公開されています (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。研究者や開発者はこのモデルをダウンロードして独自に利用したり、さらに別のデータで追加訓練を行うことも可能です。言わば江戸版ChatGPTとも呼べるこのモデルがオープンに共有されたことで、国内外の多くの人々が江戸の言葉を話すAIに触れ、新たなアイデアや応用が生まれる土台が整いました。

「からまる」の名前の由来

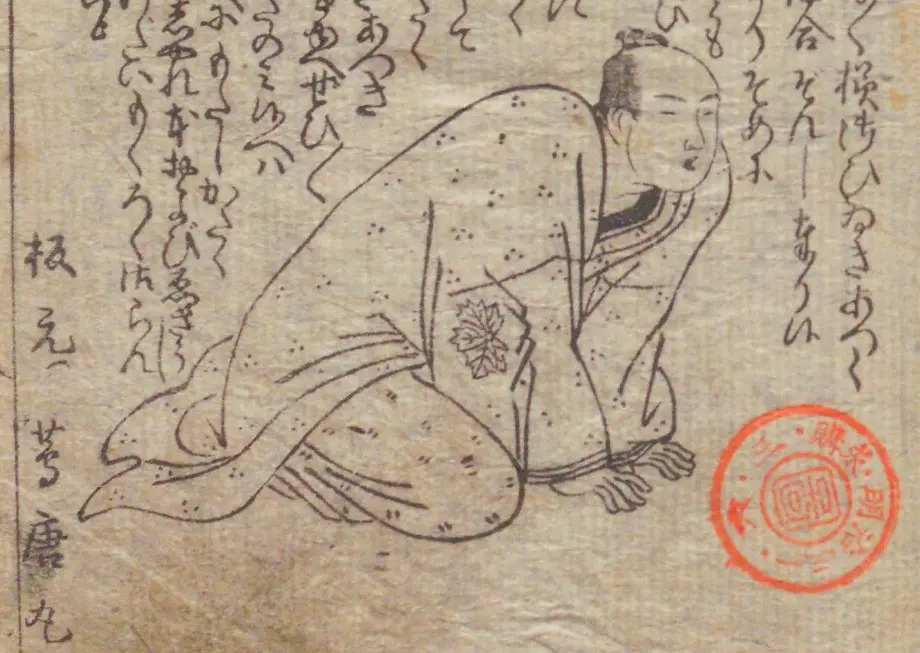

図:江戸時代の版元・蔦屋重三郎(画像中央)。彼は戯作を手掛ける際「蔦唐丸(つたのからまる)」という号を用いた (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。チャットボット名「からまる」はこれにちなむ。

ユニークな名前である「からまる」には、江戸の出版文化へのオマージュとAIモデルの特徴という二重の意味が込められています。江戸後期に活躍した出版人・蔦屋重三郎は、多くの戯作(洒落本や黄表紙などの滑稽な読み物)を世に送り出した人物です。彼は作品を手掛ける際に「蔦唐丸(つたのからまる)」という筆名(号)を用いていました (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。からまるという名称は、まさにこの蔦唐丸に由来しています。江戸の本を学習したAIに、江戸を代表する出版人の雅号を拝借することで、過去の文化に根ざした存在であることを象徴しているのです (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。

同時に「からまる」には現代的な含意もあります。日本語で「絡まる」という言葉が示すように、大規模言語モデルは無数の単語や概念が複雑に絡み合ったテキストデータを学習しています (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。からまるという響きには、そうしたモデル内部の絡み合い(言葉のネットワーク)を連想させる面もあります。 (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)要するに、江戸と現代、文化とAIが絡み合って生まれたチャットボットであることを端的に表現する名前と言えるでしょう。

利用方法と体験できる会話例

からまるの利用方法はシンプルです。インターネットに接続できる環境であれば、Hugging Face上のデモページにアクセスして誰でも試すことができます (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。画面上の入力欄に現代日本語で質問や話しかけたい内容をタイプし、送信するだけでOKです。すると数秒ほどで、からまるが江戸言葉で回答を返してくれます。例えば:

- 現代語の質問: 「今日はどんな天気ですか?」

- からまるの回答(江戸風): 「御天道様のご機嫌、さて如何にと存じ上げますれば、朝よりぽつりぽつりと雨粒落ち、路傍しっとりといたしております。」

(現代語訳: 「お天道様のご機嫌はどうかと申しますと、朝からぽつぽつと雨が降り、道端はしっとりと濡れています。」)

このように、日常的な話題であっても江戸時代の人になりきったような表現で答えてくれるのが面白いところです。天気ひとつ尋ねるだけでも、江戸情緒あふれる表現が返ってくるため、まるで時代劇の世界で会話しているかのような気分になります。もちろん内容自体は現代の常識に基づいており、例えば上の例でもちゃんと「雨が降って路面が濡れている」という情報は伝わっています。江戸の古めかしい言い回しで現代の事柄を説明してくれるところに、からまるのユニークさがあります。

また、少し歴史的な内容の質問を投げかけてみると、からまるの持ち味がより発揮されます。例えば「江戸時代の食事はどんなもの?(江戸の人々は普段何を食べていたの?)」と尋ねれば、当時の庶民の食生活を踏まえた回答が返ってきます。具体的には「米飯と味噌汁を常とし、おかずには季節の野菜や乾物、豆腐などを用い候。贅沢は敵にござりますれば、魚も煮干や小魚程度、肉は滅多に口に致さぬものに候」といった具合に、歴史的事実に沿いながらも古風な口調で説明してくれるのです。その内容は現代語に直せば「主食は米と味噌汁で、おかずには季節の野菜や乾物、豆腐などを使いました。贅沢は御法度なので魚も煮干しや小魚程度で、肉はめったに口にしませんでした」というもので、江戸庶民の質素な食生活を示唆しています。単なる知識の列挙ではなく、江戸人の価値観(贅沢は敵)までも織り交ぜて答えてくれる点が興味深いところです。

なお、からまるは回答の翻訳機能も提供しています (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。江戸風の返答が読めない場合でも、ワンクリックで現代日本語訳や英訳を表示できるため、内容をすぐ把握することができます (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。例えば先の長文回答でも、翻訳ボタンを押せば上記の現代語訳が得られるイメージです。江戸言葉に不慣れな人でも安心して利用できる設計と言えるでしょう。

研究・教育分野での活用と今後の展望

専門家からも、からまるには大きな期待が寄せられています。国文学研究資料館の山本和明教授は、「江戸時代の書物数千点をAIに継続学習させたというのは驚くべきことで、絶妙なチューニングによって“江戸的発想”をするからまると会話が成立している」とコメントしています (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。教授自身が試したところ、からまるは時に古典籍を推薦してくれたり、先人ならではのユニークな視点で答えを返してくれたりするとのことで、その意外な回答から新たなヒントを得られる可能性もあると述べています (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。まさに「見ぬ世の友」(会ったことのない昔の人を友とする)を得たかのような体験であり、これが実現すれば日本の古典文化の再活用に向けて心強い味方が増えたと言えるだろう、と高く評価しています (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。

こうした評価の通り、からまるには研究や教育への幅広い応用が考えられます。研究面では、からまるを利用して江戸期の文章データベースを検索したり、古文書の内容を現代語に翻訳したり、あるいは文章の時代判別や分類を行ったりといったことが期待できます (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。実際にチャットボットとして対話するだけでなく、裏で動くモデルをツール的に使うことで、古典資料の解析を高度に自動化する可能性が開けます。また今回、限られたデータ規模でも継続学習によって有用なモデルを作れたことから、他の専門分野(たとえば医学、法学、他の歴史時代など)でも同様に、その分野の文献を学習した特化型AIを作る試みが進むかもしれません (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。からまるはドメイン特化型LLMの成功事例としても注目されているのです。

一方、教育分野においても、からまるは興味深い教材・学習相手となるでしょう。歴史の授業でからまるに質問し、江戸時代の人物になりきった回答を引き出すことで、生徒は「江戸時代らしさ」とは何かを自然に考えるきっかけを得られます (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。また、からまるの回答内容について「本当にそうなのか?」と史料を調べ直すプロセスを踏めば、結果的により深い歴史理解につながるはずです (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。たとえからまるの返答が内容的・文法的に完璧でなくとも(現に誤答や不自然な文もありうると開発者も認めています (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発))、それを検証する活動自体が学びになるわけです。現代の知識を持ちながら江戸時代の世界観で答えることは、人間にとって非常に困難ですが (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)、だからこそAIならではの“異色の先生”として、歴史教育に新風を吹き込むかもしれません。

今後の展望として、Sakana AIは「からまる」はまだ最初のバージョンであり、今後さらに規模を拡大し多様なテキストを学習した改良版モデルの公開も検討するとしています (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。将来的には、より大きなパラメータ数のモデルや他時代の古典との比較学習なども視野に入っているかもしれません。また現在はテキストベースのチャットですが、将来的に音声合成と組み合わせて江戸ことばを音声でしゃべるAIキャラクターに発展したり、VR空間で江戸の町人と対話するといった体験への応用も夢が広がります。(※これらはあくまで考えうる展開であり、現時点で公式に発表された計画ではありません。)

いずれにせよ、「からまる」は過去の文化遺産と最新AI技術を融合させることで生まれた画期的な試みです。江戸時代の知恵や言葉遣いを現代によみがえらせ、人々が楽しみながら歴史に触れるきっかけを提供しています。時間と空間を超えて過去の文化を身近に感じさせてくれるこのAIチャットボットが、今後ますます研究や教育の現場、さらには一般の教養娯楽の場で広く活用されていくことが期待されます (江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発)。

まとめ

江戸時代の言葉を話すAIチャットボット「からまる」は、2500万文字もの江戸期テキストを学習した大規模言語モデルによって、江戸の世界観と文体を現代に再現する前例のない取り組みです。過去の膨大な書物に息吹を与え、ユーザーはまるで江戸の人々と対話しているかのような体験ができます。これは単なる技術デモではなく、歴史研究への新たなアプローチであり、古典教育への強力なツールともなり得ます。実際の会話を通じて古典に親しみ、疑問に思ったことを調べ直すことで理解を深める――「からまる」はAI時代ならではの形で文化遺産を継承・活用する道を示してくれています。今後、モデルの改良や応用範囲の拡大によって、「からまる」がさらに進化し、多くの人々に歴史の魅力を伝えてくれることを期待しましょう。

参考文献

公式情報(プレスリリース・公式ブログなど)

- Sakana AI公式ブログ: 江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」を公開:過去の書物の継続学習による大規模言語モデルの開発(https://sakana.ai/karamaru/)

- Sakana AI公式X(Twitter)投稿: 江戸時代の古文風テキストで会話できるチャットボット「からまる」公開のお知らせ(2025年4月1日)

- Hugging Face(デモ公開ページ): Llama-3-Karamaru-v1 デモ(https://huggingface.co/spaces/SakanaAI/Llama-3-Karamaru-v1)

ニュースサイト

- ITmedia AI+: 「江戸時代の言葉を話すAIチャット『からまる』 Sakana AIが公開 古文書の2500万文字を学習」(2025年4月1日)

- Yahoo!ニュース(ITmedia転載): 江戸時代の言葉を話すAIチャット「からまる」公開に関する記事(2025年4月1日)

SNS上の反応

- 開発者によるX投稿: リリース前における開発者と「からまる」の会話例(2025年4月1日)

- 一般ユーザによるX投稿: 「からまる」を試用した感想や紹介ツイート各種(2025年4月1日~)